La foi, la science et le bénéfice du doute (l’épopée d’Abraham, Genèse 12 à 21)

Vidéo :

Podcast audio de la prédication / Podcast audio du culte

(Voir le texte biblique ci-dessous)

prédication (message biblique donné au cours du culte)

à Genève, le dimanche 30 octobre 2022,

par : pasteur Marc Pernot

2/3 d’une série de prédications inspirées par Sébastien Castellion au temple de Vandœuvres

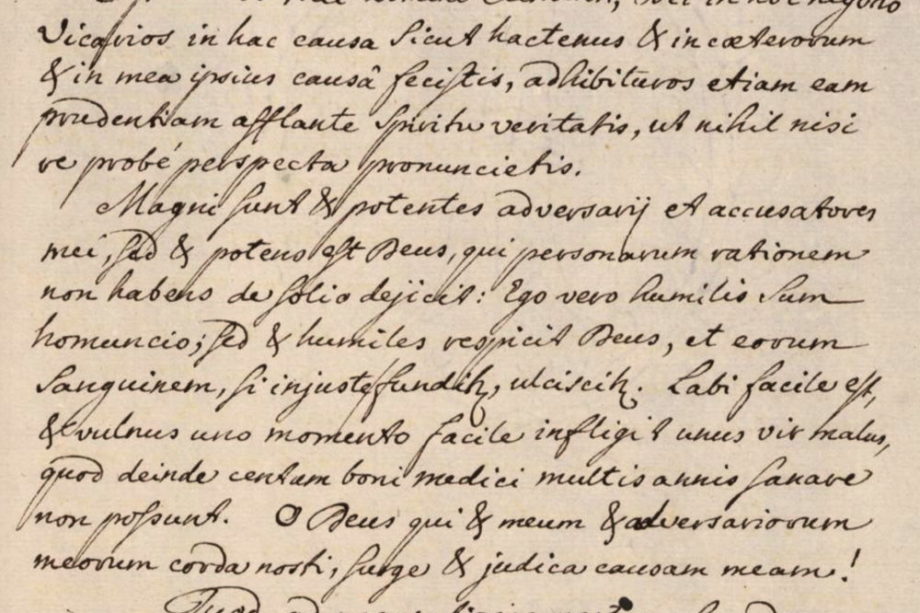

Un extrait de manuscrit de Sébastien Castellion (bibliothèque de Bâle)

Le livre où Sébastien Castellion résume son testament spirituel a pour titre : « De l’art de douter et de croire, d’ignorer et de savoir ». Ce n’est pas seulement une belle formule qu’il nous propose : c’est un « art », c’est à dire en français du XVIe siècle une méthode pratique à vivre dans la vie de tous les jours. C’est très concret, et fécond.

Il propose d’abord « l’art de douter et de croire ». Castellion insiste pour dire ce qu’il entend ici par « croire » : c’est faire confiance. la foi. c’est faire confiance à Dieu. Bien des personnes s’imaginent que pour être un « bon chrétien » il faudrait absolument avoir telles ou telles croyances. Ce n’est pas juste, selon Castellion. En effet, dans le texte même des évangiles, le mot grec qui est traduit par « croire » dans nos éditions est le verbe πιστεύω « faire confiance », et qui n’a rien à voir avec des verbes comme savoir ou connaître.

Castellion nous propose de progresser dans « l’art de douter et de croire ». Les deux sont importants : croire et aussi douter : le bon rapport à Dieu est à la fois de croire (de lui faire confiance), tout en restant prêt à être surpris par lui : c’est la part du doute. C’est ce qui rend la foi modeste et respectueuse de Dieu. La confiance en lui permet précisément d’accueillir ce quelque chose d’inouï qui peut venir de lui à tout instant.

À côté de cette relation personnelle à Dieu faite de confiance et de respect, Castellion place « l’art d’ignorer et de savoir ». C’est là que nous élaborons nos croyances, comme dans le domaine scientifique. Nous partons des croyances des générations passées, puis, avec nos propres expériences de vie et de foi, nous essayons d’élaborer des modèles de connaissances qui prennent en compte au mieux ces observations.

Ce que l’on ignore est important aussi. D’abord parce qu’une science qui n’aurait pas conscience que certaines choses lui échappent serait une sorte d’intégrisme incapable de progresser. Il manquerait à la science une dimension essentielle : la science décrit notre réalité présente mais elle ne peut pas dire quel sens donner à notre vie, ni pourquoi l’univers existe, ni même pourquoi nous préférerions le jazz au menuet. C’est pourquoi il faut associer la foi et la science, le « croire » et le « savoir », ce sont comme les deux jambes qui nous permettent d’avancer, avec leur part de modestie que sont le douter et l’ignorer.

Afin de réfléchir à l’art de combiner les deux, je vous propose de prendre un des exemples donnés par Sébastien Castellion : l’épopée d’Abraham dans le livre de la Genèse. Ce récit s’ouvre sur un appel de Dieu qu’Abraham entend. Il se met en route par la foi. sans savoir où il va. Il lui faudra bien du chemin pour que la promesse entendue arrive à son accomplissement, c’est ce chemin qui nous intéressera.

À grands pas, nous avons parcouru dix chapitres de l’épopée d’Abraham depuis la promesse qui le met en route jusqu’à sa réalisation.

Dieu parle, nous dit le texte à plusieurs reprise : c’est la dimension mystique de l’humain, c’est la prière, ou la voix de notre conscience en nous-même.

1) Genèse 12 : L’Éternel dit : Va vers toi-même, hors de ton pays…

Ce texte nous appelle littéralement à aller « vers nous-même », c’est donc avant tout un cheminement théologique, existentiel et moral auquel nous sommes invités.

Dès les premiers mots nous avons ici des éléments essentiels en rapport à ce que dit Castellion :

- Entendre l’appel de Dieu et se mettre en route sans savoir où cela nous mène : c’est la foi comme confiance en Dieu.

- Cet appel invite Abraham à quitter son pays et la maison de son père : c’est une invitation à prendre en compte ce qui nous détermine aujourd’hui, à partir de là pour avancer. C’est la même démarche que celle de la science, appliquée à notre théologie et à nos valeurs. Connaître notre héritage, et partir de là pour avancer :

Se mettre ainsi en route « vers nous-même », un nous-même qui sera vraiment nous-même. Je traduirais ainsi la promesse faite à Abraham : ce toi-même est fécond, il a une belle dignité, il a sa place en ce monde. Tu es béni et tu seras une ample bénédiction pour d’autres.

Cet appel dresse le portrait d’un humain accompli, et il dit que nous avons du chemin à faire. On ne peut en vouloir à l’humain de n’être pas parfait : il est un être encore inachevé. Sa nature est d’être perfectible, sa genèse est en cours, c’est un processus, un cheminement.

2) Genèse 15 : Abraham attend la réalisation et rien ne vient.

Abraham s’est effectivement mis en route. Il a confiance dans la promesse : sa vie sera bénie et féconde. Dans sa confiance, il attend. Il attend encore. Dieu a promis : Dieu le fera. Et rien ne vient !

Que ferait un scientifique quand son expérience ne produit pas le résultat escompté ? Il est un peu déçu mais il sait qu’il n’a pas perdu son temps, il a appris qu’il doit remettre en cause quelque chose dans ses hypothèses de départ. C’est ce que fait Abraham. Sa vaine attente lui fait comprendre qu’il a eu tort de tout attendre de Dieu les bras croisés. C’est sa théologie qui a trompé sa foi. Dieu n’est pas le Père Noël.

Imaginer Dieu comme s’il était un magicien tout puissant : cela a fait plus d’athées que tous les athées militants du monde. Bien des croyants hyper-sincères ont perdu la foi en voyant leur juste attente déçue.

Abraham est plus fin que cela, au lieu de tout rejeter en bloc, il affine sa théologie. Il le fait dans la prière, en criant à Dieu sa déception, il a raison car c’est ce que l’on peut faire quand on a confiance en un ami.

Il garde sa confiance en Dieu, même si à ce moment là il ne le comprend là pas tout à fait. Abraham conjugue ainsi l’art de « croire » et celui de douter. Il ne confond pas foi et croyances. Il ne se cramponne pas avec opiniâtreté à sa première conception de Dieu. Il accepte d’évoluer dans son « savoir » sur Dieu.

Abraham repart de ce qu’il a profondément senti : Dieu lui a promis la fécondité dans son cheminement. Il avait posé l’hypothèse que Dieu allait réaliser sa promesse comme par magie. Ça ne marche pas. Abraham pose une nouvelle hypothèse : peut-être que Dieu l’encourageait lui, l’humain, à agir pour réaliser ce que Dieu lui a donné d’espérer ?

3) Genèse 16 : 2ème hypothèse, c’est à nous d’agir.

Abraham et Sarah vont alors faire appel à l’ingéniosité humaine pour faire un enfant. Avec un résultat encourageant : une certaine fécondité est observée, mais elle est troublée, loin de la bénédiction attendue.

Il faut dire qu’il y avait des manques dans cette technique purement humaine.

- Moralement : la servante est pour eux un simple moyen dont ils disposent comme d’un objet. C’est l’inverse d’une bénédiction.

- Spirituellement, il reste une sorte d’amertume contre Dieu dont ils ne comprennent pas pourquoi il n’a rien fait.

Quelle serait l’attitude d’un scientifique devant une expérience à moitié réussie ? Il garde une partie des hypothèses pour les améliorer. Que l’humain soit acteur a apporté un plus, mais il manque un quelque chose qui viendrait de Dieu. Quelque chose d’inconnu.

4) Genèse 17 : 3ème hypothèse, avancer en s’ajustant avec Dieu

Encore une fois il y a une rencontre décisive entre Abraham et Dieu. Cela indique que ce cheminement se fait aussi dans la prière pas seulement dans l’observation de la vie réelle et dans la réflexion intelligente.

Le premier pas sur ce chemin est théologique : Dieu se révèle comme « Dieu Shadaï ». Contrairement à ce que l’on pense parfois, ce nom ne s’inscrit pas dans une théologie de la toute puissance de Dieu, théologie qui a montré ses limites à la première étape du chemin de foi d’Abraham. Au contraire « El Shaddaï » (שַׁדַּ֔י אֵ֣ל) est une figure du Dieu qui nous allaite comme une maman allaite son bébé, avec son sein (shad en hébreu שַׁד), et même ses deux seins (shaddaï שָׁדַי). La puissance de Dieu est de nous faire grandir en nous donnant de son être, de sa vie, en nous accompagnant comme une mère qui son enfant à apprendre à marcher. C’est effectivement ce que nous voyons Dieu faire tout au long de cette épopée.

Le second pas de ce cheminement est dans la part d’action qui nous revient : « Marche devant ma face, et sois parfait. », personne ne peut nous demander d’être parfait, évidemment, seulement il s’agit ici d’une visée : marcher sur un chemin de perfectionnement, pas à pas, comme on peut, avec notre créateur.

Abraham se met tout de suite à ce travail avec Dieu. Sa théologie a déjà bien cheminé, s’est construite d’hypothèse en hypothèse à l’épreuve de l’expérience de la vie réelle. Le récit le fait maintenant évoluer dans sa façon d’être, sa posture. Cela est raconté comme un changement de nom. Abraham ignorait qui il était vraiment, en profondeur. Il va avancer vers lui-même.

Il s’appelait « Abram » ce qui signifie « père élevé », il va saisit qu’il est Abraham « père d’une multitude ». Dans son premier nom, tout tournait autour de lui seul et de sa grandeur. Dans son second nom, sa grandeur est d’être source de vie, une bénédiction pour une multitude. C’est un changement de perspective à 180°.

Et effectivement, il appelait sa femme « Saraï » ce qui signifie « ma princesse à moi », ma chose. Il comprend qu’elle est en réalité « Sarah » ce qui signifie « princesse », princesse en elle-même.

Avec cet autre regard, Abraham va commencer à pouvoir être une bénédiction.

Le cheminement théologique a induit ce changement de mentalité. C’est normal. L’idée que nous nous faisons de Dieu nous crée à son image. Quand on imagine Dieu comme agissant avec toute puissance, cela nous donne des rêves de toute puissance pour nous-même. Alors qu’avec une théologie d’un Dieu qui nous allaite et qui marche avec nous, qui cherche à élever son partenaire même quand il est tout petit et insupportable comme l’humain peut l’être : cette théologie inspire d’honorer les autres autour de nous et de faire équipe avec eux.

Notre confiance en Dieu avance avec notre savoir sur Dieu et sur la vie. Il ne suffit pas d’avoir la « foi du charbonnier », une foi viscérale en Dieu. Il est nécessaire aussi que notre théologie chemine, pas à pas. Qu’elle s’affine.

5) Genèse 18 : Vivre notre savoir théologique

À ce stade de l’épopée d’Abraham, il s’agit d’un travail sur les noms : sur Dieu Shaddaï, sur Abraham, sur Sarah. C’est un travail intérieur, de science et de foi.

L’art de « douter et du croire, de l’ignorer et du savoir » ne s’arête pas là : il reste à ce que cette foi et ce savoir s’incarnent concrètement. C’est l’objet des chapitres suivants de l’épopée d’Abraham.

C’est ce que nous faisons aujourd’hui, en fils et filles d’Abraham par la foi. Nous sommes à la porte de notre tente, prêts à vivre une nouvelle étape, levant les yeux vers Celui qui vient à nous, et vers ceux qui viennent. La vie est devant nous.

Cette prédication est la 2e d’une série de 3 prédications inspirées par Sébastien Castellion au temple de Vandœuvres :

- Quelle vérité dans la Bible ? (1 Corinthiens 14:6 ; Matthieu 4:5-7 ; Jean 1:1-4)

- la foi. la science et le bénéfice du doute (l’épopée d’Abraham, Genèse 12 à 21)

- Croire avec les autres ou contre les autres ? (Matthieu 7:12 ; Matthieu 5:22 ; Luc 19:1-10)

Textes de la Bible

Genèse 12:1-4

L’Éternel dit à Abram: Va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction… 4 Abram partit, comme l’Éternel le lui avait dit…

Genèse 15:1-2

La parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains pas; je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. 2 Abram répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m’en vais sans enfants, tu ne m’as pas donné de postérité…

Genèse 16:1-5

Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point donné d’enfants. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. 2 Et Saraï dit à Abram: Voici, l’Éternel m’a rendue stérile; viens, je te prie, vers ma servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï… 4 Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 5 Et Saraï dit à Abram: L’outrage qui m’est fait retombe sur toi.

Genèse 17:1-5

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu Shaddaï. Marche devant ma face, et sois parfait. 2 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l’extrême.

3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations. 5 On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une multitude de nations…

Genèse 18:1-5

L’Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna à terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez qu’on apporte un peu d’eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J’irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur…

Genèse 21:1-2

L’Éternel accomplit pour Sara ce qu’il avait promis. 2 Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.

Articles récents de la même catégorie

-

-

-

Articles récents avec des étiquettes similaires

-

-

-

A nouveau concernant Shaddaï :

– le sens plaine, terrain, champ correspond en fait à sadaï, mais du coup cela dépend si le manuscrit est un texte massorétique qui contient les points de distinction entre le sh et le s, ou un manuscrit non massorétique

Le lexique analytique « Analytical Hebrew and Chaldee lexicon (Hebrew Bible) » de Benjamin Davidson indique pour Shaddaï

– à partir de l’entrée Shaddad : the Almighty, the Omnipotent, et les sens proches fort, véhément, du fait d’un lien avec shadad et shod la violence, l’oppression. Et pour Shidah , le sens de femme, maîtresse… : celle qui subissait la violence, l’oppression à cette époque ? ou celle qui a des seins ? Ou les deux ?

– à partir de de l’entrée shadah : seins, tétons… > ce sens est bien celui utilisé par toutes les traductions quand il ne s’agit pas de Dieu.

Genèse 17:1, 28:3 et 35:1 et 49:5 plutôt sens fécondité, fertilité au sens propre et figuré ? :

Genèse 17:1 Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l’Eternel apparut à Abram et lui dit: «Je suis le Dieu Shaddaï. Marche devant moi et sois intègre.

28:3 Que Dieu Shaddaï te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples!

35:1 Dieu lui dit: «Je suis le Dieu Shaddaï. Prolifère et multiplie-toi! Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi.

49:5 C’est l’œuvre du Dieu de ton père, et il t’aidera; c’est l’œuvre du Shaddaï, et il te bénira. Il t’accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l’eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel.

Exode : 2 sens possibles pour Shaddaï, ambivalence volontaire ?

Exode 6:3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Shaddaï, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, YHWH (avec voyelles : YeHouWaH ?)

Nombres 2:12 ambivalence ?

A ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï

Tsurishaddaï : Shaddaï est mon roc (sens plus dur, curieux avec l’idée de seins maternels ?) ? Shaddaï est mon refuge (sens plus maternel) ?

Théologie : Shelumiel, de la tribu de Siméon, l’ami de Dieu, fils de Tsurishaddaï, celui qui se réfugie dans le giron de Dieu ? ou celui qui s’appuie sur la puissance de Dieu comme sur un roc ? Ou ambivalence volontaire ?

Job utilise continuellement deux manières de nommer Dieu dans le même verset. Shaddaï plutôt au sens issu de la racine shadad, violence, titre de puissance… dans ce livre ?

5:17 Heureux, l’homme que Dieu Eloah corrige : ne rejette pas l’instruction de Shaddaï !

6:4 Oui, les flèches de Shaddaï m’ont transpercé et mon esprit en suce le venin; les terreurs de Eloah se rangent en ordre de bataille contre moi.

=> Sens de Shaddaï plutôt issu de la racine shadad, violence ?

Mais autre lecture avec le sens « féminin » de Dieu, qui peut encore faire sens :

6:4 Oui, les tétons de Shaddaï m’ont atteint et mon esprit en suce le venin; les terreurs de Eloah se rangent en ordre de bataille contre moi.

6:14 Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s’il abandonne la crainte de Shaddaï.

=> plutôt sens issu de la racine shadad, violence, titre de puissance… ?

8:5 Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu El, si tu implores la grâce du El-Shaddaï

11:7 Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Shaddaï ?

21:20 c’est lui qui devrait contempler sa propre ruine, c’est lui qui devrait être touché par la fureur du Shaddaï.

=> plutôt sens issu de la racine shadad, violence, titre de puissance… ?

23:16 Dieu a brisé mon courage, et Shaddaï m’a rempli de terreur.

=> moins compatible avec le sens Dieu féminin, maternel, protecteur… sauf Dieu-mère en colère ?

33:4 l’Esprit de Dieu m’a créé, le souffle de Shaddaï m’anime.

Psaumes :

Psaume 68:14 Lorsque Shaddaï dispersa les rois dans le pays, La terre devint blanche comme la neige du Tsalmon

=> sens plutôt de titre de Puissance

91:1 Celui qui habite dans le secret du Très-Haut, repose sous l’ombre du Shaddaï.

=> deux sens possibles

Bilan : les traductions semblent toutes correctes, simplement il faudrait signaler des différences possibles de sens entre les livres de la Bible. Il semble qu’entre la Genèse et le livre de Job ou des Psaumes, le sens de Shaddaï lorsqu’il correspond à une dénomination de Dieu puisse être interprété et traduit différemment. Toute la difficulté vient de la proximité des racines shdh (seins, têtons…) et shdd (action par la force, exercée ou subie au passif), et shidah femme en hébreu biblique, semble entre les deux…

Merci pour cette recherche.

C’est vrai que shadaï pourrait venir soit de shad le sein au duel (la paire de seins, shadaï exactement), soit du verbe shadad, à une conjugaison un petit peu improbable. Néanmoins, ce verbe shadad est très négatif : dévaster, ruiner, saccager, piller, détruire. Cela donne une idée de puissance, certes, mais pas tellement dans le sens de la création de la vie, du bon et du bien. Ce serait donc un peu étonnant appliqué à Dieu, d’autres verbes auraient pu être trouvés pour exprimer une bonne puissance. Ce dieu tiendrait plus du Dieu destructeur Ahriman du zoroastrisme. Mais à la limite, si cette puissance de faire des ravages était tournée vers ce qui est source de mal on pourrait comprendre que cette capacité à ravager soit utilisée pour parler de la puissance du Dieu créateur. Autre hypothèse : peut-être que ce Dieu Shadaï est simplement une récupération d’un dieu local d’une peuplade assimilée au peuple hébreu dont la figure aurait été intégrée au divin hébreu.

Mais même si ce qualificatif shadaï voulait dire « puissant » selon cette étymologie, pour qu’il y ait alors l’idée de « toute-puissance », il faudrait que Dieu soit appelé non pas shadaï, mais kol-shadaï (avec kol = tout en hébreu), ce qui n’est pas. Donc en tout état de cause, il me semble que traduire « el shadaï » par « Dieu tout puissant » ne peut pas être valide. Il me semble donc que cette « traduction » est plus la projection du fantasme classique de toute-puissance personnelle que le traducteur projette dans sa théologie, et de là, dans sa traduction. Hélas.

Mais bon, il est en tout cas utile et bon d’être lucide sur l’idée de Dieu que nous avons, et de l’affiner en particulier, pour nous chrétiens, à la lumière de ce que le Christ nous a fait connaître de lui.

1. Merci pour cette réponse ! Oui je suis d’accord avec votre analyse. Mais les traductions de la plupart des bibles chrétiennes hors TOB et NRSV me paraissent malgré tout assez justifiées sur la base de Job et Psaumes notamment. Moins pour Genèse. A noter que la Septante omet parfois Shaddaï, et d’autres fois propose Pantocrator, titre de majesté impérial. La vulgate de Saint Jérôme propose aussi omnipotent…

Je pense que les traducteurs étaient très surveillés… Louis Segond a vu sa traduction révisée et revistée par un comité…

Ce n’est pas forcément les traducteurs (ce sont des chercheurs) qui projettent leurs conceptions même si cela doit arriver, mais les comités de « bienséance » et de contrôle des Eglises en arrière-plan de la traduction y sont sans doute pour quelque chose aussi à mon avis quand il y en a un.

2. En fait c’est comme s’il y avait plusieurs idées, plusieurs sens, plusieurs théologies dans ce nom Shaddaï.

L’hébreu est quand même incroyable, si Dieu existe et a choisi le peuple d’Israël, je pense à titre personnel que les propriétés uniques de la langue hébreu elle-même font partie du processus de révélation : Dieu se cacherait-il un peu derrière des jeux de mots ambivalents ? Même si de la violence ressort parfois des interprétations, n’est-ce pas un risque préférable au risque d’uniformité de compréhension de ce que les humains ont compris ou retranscrit de ce que Dieu voudrait/proposerait (qui est en fait à mon avis lié à la vie et à la liberté d’advenir) ? Qui pourrait alors se lever et oser dire quoi que ce soit ? Ne serait-ce pas un risque de dictature ?

Alors qu’avec l’hébreu, il y a temps de confusions et de jeux de mots à l’oral et encore plus à l’écrit surtout avant la voyellisation massorétique, que c’est un peu comme pour la tour de Babel : les humains ont des projets divergents du fait de différence de compréhension et d’interprétation, ils n’ont pas la possibilité de faire converger leurs interprétations autour d’un projet de type religion-tour de Babel.

3. Quelle idée que les racines des mots « attaquer » et « seins » soient si proches et d’appliquer l’une ou l’autre pour l’un des noms de Dieu ! Dans tous les cas c’est vraiment très très surprenant pour moi.

La proximité de sadaï le champ pourrait-il suggérer que la violence avait lieu dans des temps anciens antérieurs même à ces textes pour des raisons liées à des volontés de conquête de champs cultivables et de femmes des groupes sociaux voisins dans un contexte de compétition et de ressources limitées ? Un Dieu de violence aurait alors à l’époque exprimé l’idée que l’alliance avec Dieu Shaddaï permettrait d’obtenir l’accès à ces champs sadaï et à ces seins shaddaï ??

L’histoire nous montre que les temps changent progressivement, mais au fond pas toujours tant que ça sur ces points : impérialisme, viols, femmes esclaves, femmes butin de guerre… ? Le nom Shaddaï exprimerait une vérité humaine quand aux buts fondamentaux classiques, mais pas forcément souhaitables effectivement à la lumière des Evangiles ou de la réflexion sur l’histoire ou la philosphie un peu plus apaisée contemporaine.

Il y aurait la théologie du livre de la Genèse : Shaddaï, en faveur de la multiplication de la vie, mais peut-être aussi le sens est-il que l’alliance avec le Shaddaï fournit le parapluie de force nécessaire à la multiplication de la vie.

En effet, combien de civisilisations ont disparu dans l’histoire écrasées par des conquêtes ou des mises en esclavage ?

Un problème est que tous les groupes sociaux humains n’appliquent pas forcément des modes de relations apaisées et pacifiques avec ses voisins, ce qui est encore vrai à l’échelle individuelle. Végèce n’a-t-il pas écrit Si vis pacem para bellum ? Comment a fini l’Empire romain christianisé en particulier en l’empire romain d’occident ?

Shaddaï, un des 7, 8 ou 10 (ou plus ?) noms de Dieu, viendrait-il nous rappeler ce point de survie collective ?

noms de Dieu en hébreu :

1. Al

2. El

3. Yah

4. Elyon

5. Eloah

6. Elohim

7. Adonaï

8. Shaddaï

9. Yehouvih

10. Yehouwah

Je ne suis plus sûr en fait si ce nom de Shaddaï nous renseigne vraiment concernant Dieu, ou bien s’il exprime exprime quelque chose des humains eux-mêmes.

Ce nom de Shaddaï fait peut-être un agrégat d’allusions à des moments clefs de luttes et confrontations pour les ressources ou de symboles de fécondité ou d’allaitement maternel, me semble en fait révéler quelque chose d’anthropologique, des tendances primitives des humains encore à l’oeuvre ou bien correspondant culturellement et historiquement à une certaine époque…

Peut-être aussi effectivement la trace d’une ancienne divinité régionale rationnalisée en l’incorporant au Dieu Un d’Israël. Nommer Dieu Shaddaï c’est peut-être à l’époque chercher à associer Dieu à ces moments déterminants Dieu Shaddaï, « Dieu Puissant des instants critiques et des tendances humaines ancestrales ».

La TOB 1988 traduit Shaddaï par Puissant, la TOB 2010 laisse le nom Shaddaï tel quel, en le qualifiant « d’appelation archaïque » dans les notes de Job, et la NRSV (équivalent anglophone de la TOB) traduit en fait par Almighty, avec indication en note de bas de page que la signification est débattue…

Quant à qualifier la traduction de Shaddaï par « Tout-Puissant » de correcte ou d’incorrecte, cela dépend de si elle est fidèle à la théologie de ceux qui ont écrit les textes à leur épqoue. Or en Job et Psaumes quand cela désigne Dieu, les actions ou attributs de Dieu évoqués associés à l’idée d’un Dieu créateur qui met en forme le chaos… : pour moi, Tout-Puissant exprime un peu cette théologie induite. Il ne faut pas forcément prendre l’expression « Tout-Puissant » au pied de la lettre, c’est un titre, comme Pantocrator dans la Septante, titre de déférence pour l’empereur conquérant à l’époque d’Alexandre le Grand… En Genèse, les traducteurs ont le choix, soit de conserver la même correspondance de traduction de Shaddaï (pour Dieu) qu’en Job et Psaumes, soit de suggérer un sens davantage lié à ce qui favorise la vie et la fécondité au sens propre et figuré, spécifiquement pour ce livre.

Même si « Tout » n’est pas présent en hébreu, Shaddaï correspond en fait de toute façon à une idée composite plus complexe que « Puissant » ou « Tout-Puissant ».

Certains entendent les mots Tout-Puissant de manière souple, comme un titre, d’autre de manière absolue…

C’est une manière de proposer une solution pour une difficulté de traduction, pour un nom un peu composite et archaïque de Dieu, qui en fait exprime sans doute plus quelque chose des humains eux-mêmes à cette époque ou même aux âges antérieurs à la rédaction de ces textes (âges de fer, bronze, cuivre, pierre…) pour des civilisations d’éleveurs nomades et d’agriculteurs.