La foi, la science et le bénéfice du doute (l’épopée d’Abraham, Genèse 12 à 21)

Vidéo :

Podcast audio de la prédication / Podcast audio du culte

(Voir le texte biblique ci-dessous)

prédication (message biblique donné au cours du culte)

à Genève, le dimanche 30 octobre 2022,

par : pasteur Marc Pernot

2/3 d’une série de prédications inspirées par Sébastien Castellion au temple de Vandœuvres

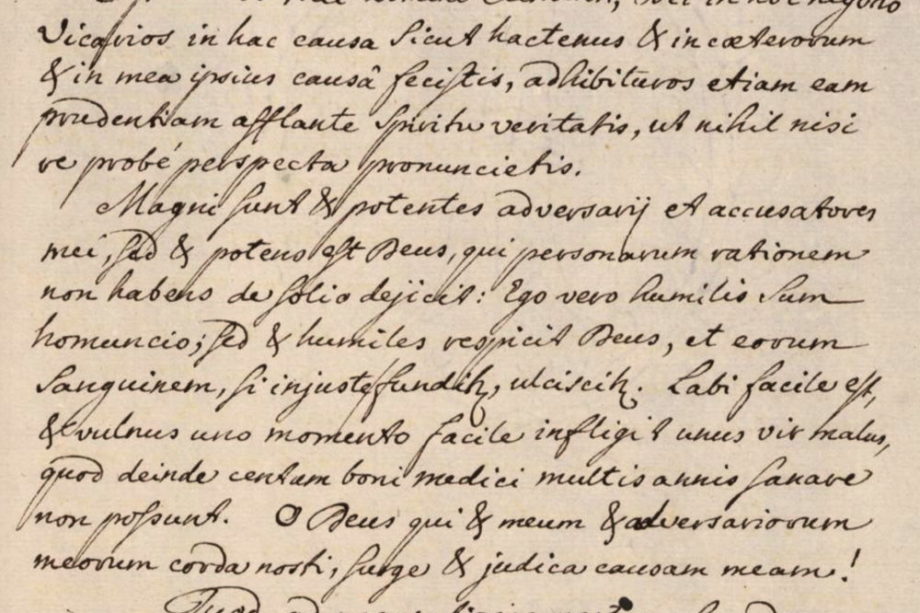

Un extrait de manuscrit de Sébastien Castellion (bibliothèque de Bâle)

Le livre où Sébastien Castellion résume son testament spirituel a pour titre : « De l’art de douter et de croire, d’ignorer et de savoir ». Ce n’est pas seulement une belle formule qu’il nous propose : c’est un « art », c’est à dire en français du XVIe siècle une méthode pratique à vivre dans la vie de tous les jours. C’est très concret, et fécond.

Il propose d’abord « l’art de douter et de croire ». Castellion insiste pour dire ce qu’il entend ici par « croire » : c’est faire confiance. la foi. c’est faire confiance à Dieu. Bien des personnes s’imaginent que pour être un « bon chrétien » il faudrait absolument avoir telles ou telles croyances. Ce n’est pas juste, selon Castellion. En effet, dans le texte même des évangiles, le mot grec qui est traduit par « croire » dans nos éditions est le verbe πιστεύω « faire confiance », et qui n’a rien à voir avec des verbes comme savoir ou connaître.

Castellion nous propose de progresser dans « l’art de douter et de croire ». Les deux sont importants : croire et aussi douter : le bon rapport à Dieu est à la fois de croire (de lui faire confiance), tout en restant prêt à être surpris par lui : c’est la part du doute. C’est ce qui rend la foi modeste et respectueuse de Dieu. La confiance en lui permet précisément d’accueillir ce quelque chose d’inouï qui peut venir de lui à tout instant.

À côté de cette relation personnelle à Dieu faite de confiance et de respect, Castellion place « l’art d’ignorer et de savoir ». C’est là que nous élaborons nos croyances, comme dans le domaine scientifique. Nous partons des croyances des générations passées, puis, avec nos propres expériences de vie et de foi, nous essayons d’élaborer des modèles de connaissances qui prennent en compte au mieux ces observations.

Ce que l’on ignore est important aussi. D’abord parce qu’une science qui n’aurait pas conscience que certaines choses lui échappent serait une sorte d’intégrisme incapable de progresser. Il manquerait à la science une dimension essentielle : la science décrit notre réalité présente mais elle ne peut pas dire quel sens donner à notre vie, ni pourquoi l’univers existe, ni même pourquoi nous préférerions le jazz au menuet. C’est pourquoi il faut associer la foi et la science, le « croire » et le « savoir », ce sont comme les deux jambes qui nous permettent d’avancer, avec leur part de modestie que sont le douter et l’ignorer.

Afin de réfléchir à l’art de combiner les deux, je vous propose de prendre un des exemples donnés par Sébastien Castellion : l’épopée d’Abraham dans le livre de la Genèse. Ce récit s’ouvre sur un appel de Dieu qu’Abraham entend. Il se met en route par la foi. sans savoir où il va. Il lui faudra bien du chemin pour que la promesse entendue arrive à son accomplissement, c’est ce chemin qui nous intéressera.

À grands pas, nous avons parcouru dix chapitres de l’épopée d’Abraham depuis la promesse qui le met en route jusqu’à sa réalisation.

Dieu parle, nous dit le texte à plusieurs reprise : c’est la dimension mystique de l’humain, c’est la prière, ou la voix de notre conscience en nous-même.

1) Genèse 12 : L’Éternel dit : Va vers toi-même, hors de ton pays…

Ce texte nous appelle littéralement à aller « vers nous-même », c’est donc avant tout un cheminement théologique, existentiel et moral auquel nous sommes invités.

Dès les premiers mots nous avons ici des éléments essentiels en rapport à ce que dit Castellion :

- Entendre l’appel de Dieu et se mettre en route sans savoir où cela nous mène : c’est la foi comme confiance en Dieu.

- Cet appel invite Abraham à quitter son pays et la maison de son père : c’est une invitation à prendre en compte ce qui nous détermine aujourd’hui, à partir de là pour avancer. C’est la même démarche que celle de la science, appliquée à notre théologie et à nos valeurs. Connaître notre héritage, et partir de là pour avancer :

Se mettre ainsi en route « vers nous-même », un nous-même qui sera vraiment nous-même. Je traduirais ainsi la promesse faite à Abraham : ce toi-même est fécond, il a une belle dignité, il a sa place en ce monde. Tu es béni et tu seras une ample bénédiction pour d’autres.

Cet appel dresse le portrait d’un humain accompli, et il dit que nous avons du chemin à faire. On ne peut en vouloir à l’humain de n’être pas parfait : il est un être encore inachevé. Sa nature est d’être perfectible, sa genèse est en cours, c’est un processus, un cheminement.

2) Genèse 15 : Abraham attend la réalisation et rien ne vient.

Abraham s’est effectivement mis en route. Il a confiance dans la promesse : sa vie sera bénie et féconde. Dans sa confiance, il attend. Il attend encore. Dieu a promis : Dieu le fera. Et rien ne vient !

Que ferait un scientifique quand son expérience ne produit pas le résultat escompté ? Il est un peu déçu mais il sait qu’il n’a pas perdu son temps, il a appris qu’il doit remettre en cause quelque chose dans ses hypothèses de départ. C’est ce que fait Abraham. Sa vaine attente lui fait comprendre qu’il a eu tort de tout attendre de Dieu les bras croisés. C’est sa théologie qui a trompé sa foi. Dieu n’est pas le Père Noël.

Imaginer Dieu comme s’il était un magicien tout puissant : cela a fait plus d’athées que tous les athées militants du monde. Bien des croyants hyper-sincères ont perdu la foi en voyant leur juste attente déçue.

Abraham est plus fin que cela, au lieu de tout rejeter en bloc, il affine sa théologie. Il le fait dans la prière, en criant à Dieu sa déception, il a raison car c’est ce que l’on peut faire quand on a confiance en un ami.

Il garde sa confiance en Dieu, même si à ce moment là il ne le comprend là pas tout à fait. Abraham conjugue ainsi l’art de « croire » et celui de douter. Il ne confond pas foi et croyances. Il ne se cramponne pas avec opiniâtreté à sa première conception de Dieu. Il accepte d’évoluer dans son « savoir » sur Dieu.

Abraham repart de ce qu’il a profondément senti : Dieu lui a promis la fécondité dans son cheminement. Il avait posé l’hypothèse que Dieu allait réaliser sa promesse comme par magie. Ça ne marche pas. Abraham pose une nouvelle hypothèse : peut-être que Dieu l’encourageait lui, l’humain, à agir pour réaliser ce que Dieu lui a donné d’espérer ?

3) Genèse 16 : 2ème hypothèse, c’est à nous d’agir.

Abraham et Sarah vont alors faire appel à l’ingéniosité humaine pour faire un enfant. Avec un résultat encourageant : une certaine fécondité est observée, mais elle est troublée, loin de la bénédiction attendue.

Il faut dire qu’il y avait des manques dans cette technique purement humaine.

- Moralement : la servante est pour eux un simple moyen dont ils disposent comme d’un objet. C’est l’inverse d’une bénédiction.

- Spirituellement, il reste une sorte d’amertume contre Dieu dont ils ne comprennent pas pourquoi il n’a rien fait.

Quelle serait l’attitude d’un scientifique devant une expérience à moitié réussie ? Il garde une partie des hypothèses pour les améliorer. Que l’humain soit acteur a apporté un plus, mais il manque un quelque chose qui viendrait de Dieu. Quelque chose d’inconnu.

4) Genèse 17 : 3ème hypothèse, avancer en s’ajustant avec Dieu

Encore une fois il y a une rencontre décisive entre Abraham et Dieu. Cela indique que ce cheminement se fait aussi dans la prière pas seulement dans l’observation de la vie réelle et dans la réflexion intelligente.

Le premier pas sur ce chemin est théologique : Dieu se révèle comme « Dieu Shadaï ». Contrairement à ce que l’on pense parfois, ce nom ne s’inscrit pas dans une théologie de la toute puissance de Dieu, théologie qui a montré ses limites à la première étape du chemin de foi d’Abraham. Au contraire « El Shaddaï » (שַׁדַּ֔י אֵ֣ל) est une figure du Dieu qui nous allaite comme une maman allaite son bébé, avec son sein (shad en hébreu שַׁד), et même ses deux seins (shaddaï שָׁדַי). La puissance de Dieu est de nous faire grandir en nous donnant de son être, de sa vie, en nous accompagnant comme une mère qui son enfant à apprendre à marcher. C’est effectivement ce que nous voyons Dieu faire tout au long de cette épopée.

Le second pas de ce cheminement est dans la part d’action qui nous revient : « Marche devant ma face, et sois parfait. », personne ne peut nous demander d’être parfait, évidemment, seulement il s’agit ici d’une visée : marcher sur un chemin de perfectionnement, pas à pas, comme on peut, avec notre créateur.

Abraham se met tout de suite à ce travail avec Dieu. Sa théologie a déjà bien cheminé, s’est construite d’hypothèse en hypothèse à l’épreuve de l’expérience de la vie réelle. Le récit le fait maintenant évoluer dans sa façon d’être, sa posture. Cela est raconté comme un changement de nom. Abraham ignorait qui il était vraiment, en profondeur. Il va avancer vers lui-même.

Il s’appelait « Abram » ce qui signifie « père élevé », il va saisit qu’il est Abraham « père d’une multitude ». Dans son premier nom, tout tournait autour de lui seul et de sa grandeur. Dans son second nom, sa grandeur est d’être source de vie, une bénédiction pour une multitude. C’est un changement de perspective à 180°.

Et effectivement, il appelait sa femme « Saraï » ce qui signifie « ma princesse à moi », ma chose. Il comprend qu’elle est en réalité « Sarah » ce qui signifie « princesse », princesse en elle-même.

Avec cet autre regard, Abraham va commencer à pouvoir être une bénédiction.

Le cheminement théologique a induit ce changement de mentalité. C’est normal. L’idée que nous nous faisons de Dieu nous crée à son image. Quand on imagine Dieu comme agissant avec toute puissance, cela nous donne des rêves de toute puissance pour nous-même. Alors qu’avec une théologie d’un Dieu qui nous allaite et qui marche avec nous, qui cherche à élever son partenaire même quand il est tout petit et insupportable comme l’humain peut l’être : cette théologie inspire d’honorer les autres autour de nous et de faire équipe avec eux.

Notre confiance en Dieu avance avec notre savoir sur Dieu et sur la vie. Il ne suffit pas d’avoir la « foi du charbonnier », une foi viscérale en Dieu. Il est nécessaire aussi que notre théologie chemine, pas à pas. Qu’elle s’affine.

5) Genèse 18 : Vivre notre savoir théologique

À ce stade de l’épopée d’Abraham, il s’agit d’un travail sur les noms : sur Dieu Shaddaï, sur Abraham, sur Sarah. C’est un travail intérieur, de science et de foi.

L’art de « douter et du croire, de l’ignorer et du savoir » ne s’arête pas là : il reste à ce que cette foi et ce savoir s’incarnent concrètement. C’est l’objet des chapitres suivants de l’épopée d’Abraham.

C’est ce que nous faisons aujourd’hui, en fils et filles d’Abraham par la foi. Nous sommes à la porte de notre tente, prêts à vivre une nouvelle étape, levant les yeux vers Celui qui vient à nous, et vers ceux qui viennent. La vie est devant nous.

Cette prédication est la 2e d’une série de 3 prédications inspirées par Sébastien Castellion au temple de Vandœuvres :

- Quelle vérité dans la Bible ? (1 Corinthiens 14:6 ; Matthieu 4:5-7 ; Jean 1:1-4)

- la foi. la science et le bénéfice du doute (l’épopée d’Abraham, Genèse 12 à 21)

- Croire avec les autres ou contre les autres ? (Matthieu 7:12 ; Matthieu 5:22 ; Luc 19:1-10)

Textes de la Bible

Genèse 12:1-4

L’Éternel dit à Abram: Va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction… 4 Abram partit, comme l’Éternel le lui avait dit…

Genèse 15:1-2

La parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains pas; je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. 2 Abram répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m’en vais sans enfants, tu ne m’as pas donné de postérité…

Genèse 16:1-5

Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point donné d’enfants. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. 2 Et Saraï dit à Abram: Voici, l’Éternel m’a rendue stérile; viens, je te prie, vers ma servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï… 4 Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 5 Et Saraï dit à Abram: L’outrage qui m’est fait retombe sur toi.

Genèse 17:1-5

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu Shaddaï. Marche devant ma face, et sois parfait. 2 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l’extrême.

3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations. 5 On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une multitude de nations…

Genèse 18:1-5

L’Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna à terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez qu’on apporte un peu d’eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J’irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur…

Genèse 21:1-2

L’Éternel accomplit pour Sara ce qu’il avait promis. 2 Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.

Articles récents de la même catégorie

-

-

-

Articles récents avec des étiquettes similaires

-

-

-

Merci pour cette prédication !

ça me motive pour relire le cycle d’Abraham et me donne envie de lire le livre de Sébastien Castellion !

C’est très subtil quand même ces variations de sens en hébreu (Saraï > Sarah, Abram > Abraham), et important voire déterminant pour approfondir l’interprétation… Et encore faut-il que son attention ou son questionnement soit attiré sur ce genre de passages et d’évolution des personnages… Ce que fait cette prédication 😉 !

Interprétations alternatives données pour Shaddaï (en dehors de la plupart des traductions francophones et anglophones induites par un présupposé théologique : puissant, tout-puissant, souverain…) :

– le lexique analytique « Analytical Hebrew and Chaldee lexicon (Hebrew Bible) » de Benjamin Davidson indique d’autres sens possibles : plaine cultivée, champ cultivé, irriguer (pour Shaddah) ; en Nombres 1:5, le prénom Shédeur signifie peut-être approximativement « émetteur de lumière », donc shad pourrait-il signifier l’idée de source ?

Au final, en juxtaposant ces sens, Ani-El Shaddaï pourrait-il correspondre approximativement à « Je suis le Dieu de la fertilité agricole et de la vie, de la protection maternelle, source de vie et de fertilité » ?

« L’idée que nous nous faisons de Dieu nous crée à son image. » : le texte biblique c’est « Dieu a créé l’être humain à son image ». L’idée que nous nous faisons de Dieu n’a pas forcément pour conséquence de nous façonner nous-mêmes selon notre « image » de Dieu, c’est plutôt le Messie de Dieu qui est souvent cité ou pris comme modèle, Jésus agissant par la voie de l’amour. Et il est possible d’avoir quelque rêve de toute-puissance sans être croyant en Dieu… Tout cela est décorrélé selon moi. La majeure partie des bibles chrétiennes anglophones et francophones traduisent Shaddaï par Tout-Puissant ou Puissant ou souverain… Ce qui semble erroné nous sommes d’accord. Mais cela ne veut pas dire que tous les chrétiens lisant ces bibles ont des rêves de toute-puissance… Il me semble que les théologies traditionnelles associées sont plutôt (entre autres) de signifier que nous sommes des créatures… petites devant la puissance de notre créateur, qui serait lui plus ou moins puissant, tout-puissant…selon ces théologies et croyances.

A noter que dans la pratique des relations humaines, il me semble selon ma petite expérience que beaucoup de monde agit un peu comme Abram vis à vis de Sarah (quand il l’appelle tout d’abord Saraï, « ma » Sara), en faisant une lecture allégorique de la relation et en faisant abstraction du lien de mariage : en dehors des participations à des projets communs, des situations gagnants-gagnants, des situations un peu formelles ou quasi-contractuelles client-fournisseur, et des situations indéfinies, il arrive quand même assez souvent que le fait d’être contacté (avec la notion ambivalente de « réseau » professionnel, famille…) soit au final liée à un motif intéressé, ou qui cherche à exercer une influence incidieuse, indirecte, ce qui ne correspond le plus souvent pas du tout à nous-même, à notre personnalité profonde, comme si la personne qui nous contacte s’attendait à ce que l’on joue un jeu de rôle en sa faveur, une sorte de manipulation, ou nous prenait de bonne foi pour quelqu’un d’autre… Et attention bien sûr aux jeux de rôle plus ou moins conscients que je créé moi-même indirectement pour les autres…

Merci encore !

« L’idée que nous nous faisons de Dieu nous crée à son image. »

Personnellement, je trouve cela tellement concret. Cette affirmation dépasse le christianisme, et de toute façon, si tous les chrétiens qui ont bien tous Jésus comme modèle, avaient la même conception de Dieu cela se saurait ! Si on pense que Dieu punit, cela peut influer notre façon d’éduquer ou notre vision de la justice ; si on pense que Dieu pardonne sans condition, sans même une repentance, cela peut changer notre façon d’envisager notre propre pardon ; si on pense que Dieu n’apporte son salut qu’aux chrétiens, cela change notre façon de considérer les adeptes des autres religions ; si on pense que Dieu n’a pas de baguette magique, cela peut influer sur notre volonté d’agir ; si on pense que Dieu n’apportera jamais de souffrance, cela peut changer notre façon de vivre nos propres souffrances ; … Et tout cela concerne aussi les non croyants qui pourront être façonnés de la même manière par leur idéal de vie.

Grand merci. Magnifiques pistes. De r »flexion mais aussi de prière, je pense.

Mais est-ce que vous pardonneriez leurs crimes en particulier de déshumanisation dans les camps de concentration à Hitler, à Göring, aux nazis et autres SS, SA de la période 1930-1945, leurs crimes aux terroristes… ?

Est-ce que je crois que Dieu leur pardonne leurs actions criminelles ? ça me paraît difficile, ou bien ça provoquerait une révolte, un schisme majeur contre ce type de justice si c’était le cas de la part d’une partie des personnes vivants dans l’au-delà le cas échéant. En tout cas beaucoup ne voudraient pas je pense vivre avec eux dans un espace métaphysique, donc il pourrait s’agir d’une sorte d’exil éternel, après tout dépend ce qu’y est entendu par pardonner, mais en tout cas cela ne pourrait pas correspondre à ne plus tenir compte des actions criminelles déshumanisantes à répétition, des crimes contre l’humanité et des génocides du passé.

Concernant les autres points, je comprends ce que vous dites mais je ne suis pas ces implications ou cheminements si… alors… sauf à exclure des représentations toxiques de Dieu : Dieu jaloux, violent… ou encore pire qui exigerait de nous de la violence agressive, non défensive de survie… ou que sais-je de contraire à la vie, à l’amour-agape au moins théorique… Là d’accord. Mais en dehors de ça, peut-être que j’arrive aux mêmes conclusions parfois, mais pour d’autres raisons, par d’autres cheminements.

Il est possible d’être athée et d’être très bon dans sa manière de pardonner, très ouvert et aimant vis à vis des adeptes des autres religions, d’avoir une grande volonté d’agir et même agir de façon efficace par exemple dans le domaine humanitaire (peut-être avec l’association Handicap international par exemple en ce moment…).

Pour moi en tout cas, cela dépend surtout de moi-même il me semble, quelle que soit ma conception de Dieu, et est-ce que d’autres me connaissent mieux que moi-même ou savent parfois mieux que moi-même ce qui serait bon pour moi? Peut-être, c’est possible, mais je ne suis pas sûr, pas toujours en tout cas, à part Dieu. Pour moi l’action est décorrélée de ma représentation de Dieu, qui tient plus d’une recherche théologique permanente. D’ailleurs je n’ai pas trop de représentation de Dieu, je passe par un cheminement agnostique concernant le détail de chaque élément de croyance, et je choisis souvent plusieurs croyances qui me semblent cohérentes de façons pluraliste en les pondérant qualitativement : je préfére telle ou telle croyance, mais je considère aussi tel système… Donc je dois même avoir des croyances très proches de vous ou de Marc, mais au sein d’un ensemble plus large ou figurent aussi d’autres systèmes de croyances liés à d’autres types d’Eglises que j’ai traversées en étant globalement en accord avec elles, et à d’autres lectures hors Eglises mais compatibles car correspondant à un sous-ensemble non contradictoire ou pas trop contradictoires : philosophies antiques plutôt occidentales grecques ou latines, et réadaptées, le tout par contre sans envisager plusieurs religions, sans tenter de synthèse entre plusieurs religions, sauf reprendre éventuellement quelques points. Donc quelle est mon image de Dieu ? Elle est multiple, pluraliste, de l’agnosticisme à la croyance trinitaire proche des conciles de Nicée-Constinople en passant par une croyance non trinitaire avec Jésus Messie simple humain et même en passant par le déisme (plus faible pondération, mais je l’utilise parfois).

Bonjour

Il n’est pas question de pardonner les crimes. Il est question d’améliorer son auteur afin qu’il ne soit précisément plus

une personne commettant des crimes.

C’est ce que l’on voit quand Jésus prie pour les soldats romains qui le crucifient, lui, le juste : « Père pardonne leur car ils ne savent ce qu’ils font ». Et ils ne savent toujorus pas, continuant à se moquer de Jésus et à voler ses affaires par dessus le marché. Le pardon n’est pas sur les actes (qui sont et demeurent injustifiables), le pardon n’est même pas sur les personnes (comme si elles pouvaient continuer comme ça), le pardon est la personne en tant qu’individu pouvant être bien mieux que cela, capable de comprendre ce que sont les actes qu’elle comment).

Ensuite, c’est délicat de mettre des étiquettes : croyant, athée. Comme le dit Jean dans sa 1ère lettre, « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu », or, comme vous le dites il y a des personnes qui ne pensent pas à Dieu avec leur tête, mais qui manifestement ont été touchées par quelque chose qui les a rendu capable d’aimer. Jean ne catégoriserait pas cette personne d’athée, par conséquent, par les tripes elle est manifestement croyante.

Si je dis que je trouve cela concret, c’est parce que je l’ai vécu personnellement. Sans avoir eu des conceptions toxiques de Dieu et sans vouloir entrer dans les détails, j’ai beaucoup évolué dans ma théologie et dans ma compréhension de l’Évangile, et je peux affirmer que cela a eu des conséquences sur ma façon d’être avec les autres, sur le regard que je porte sur la vie. Le pardon et la justice ne s’appliquent heureusement pas seulement dans des situations extrêmes. Comment réagir face à une parole profondément blessante, face à la méchanceté gratuite, face aux injustices de la vie ? Comment exercer une forme de justice, comment concevoir la punition lorsqu’on est en position d’éducateur, comme parent, comme responsable de jeunes, comme enseignant ? Ce sont des situations concrètes. Il ne s’agit pas de penser qu’un cheminement théologique est le seul qui puisse apporter du positif, mais c’est ma propre évolution, celle dont je peux témoigner.

Je n’ai pas d’idée de punition adaptée en tant qu’éducateur ? Je n’ai pas réfléchi à la question.

Si je me mets à la place d’un enfant ou adolescent ou même adulte qui vient de faire une action interdite ou asociale, il me semble qu’au cinéma ou dans les séries de manière générale, « l’encadrant » propose une action rédemptrice, qui fait progresser la personne en situation d’éducation ou de progression au sein d’une institution. Je ne sais pas du tout si c’est une bonne référence, mais même sans voir le film, c’est par exemple le cas dans « la 36ème chambre de Shaolin », les punitions décidées sont systématiquement des étriers pour mettre en selle le héros vers sa prochaine étape et son chemin de progression.

Concernant le pardon, j’ai lu la prédication de Marc

https://jecherchedieu.ch/temoignages/lier-ou-delier-sur-terre-comme-au-ciel-matthieu-16-matthieu-18-jean-20/

J’ai bien aimé notamment le passage « Pour l’instant il est question du « Royaume de Dieu » ou « des cieux ». Ce n’est pas un lieu, ce n’est pas le royaume enchanté de Disney, ni les champs Élysées orphiques des grecs, ni le Valhalla des vikings les plus valeureux. »

J’ai une autre interprétation possible de Matthieu 18:18 « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. »

et de Jean 20:23 « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »

Au sens littéral, je comprends que Jésus parle d’éléments de jugement dans la vie présente ou future, et que Dieu a délégué à Jésus (toujours vivant selon cette croyance) au moins une partie du jugement, et que Jésus lui-même nous transfère ou transfèrera et délègue ou délèguera à son tour une partie du jugement.

Le jugement serait donc au final une sorte d’acte démocratique, avec un consensus peut-être sur la manière de juger selon les niveaux de gravité des fautes, mais pour des cas extrêmes criminels, ça risque (le cas échéant, si ce genre de croyance correspond de près ou de loin à une réalité future) de poser beaucoup de difficultés à tout le monde, en plus des dégâts déjà occasionnés sur Terre.

Enfin concernant « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu », je pense que la plupart des personnes aiment, le fait d’être prosocial et la biophilie sont peut-être même des caractéristiques ou des tendances primordiales humaines innées, génétiques, sans doute issues de l’évolution, même si ensuite la personne peut agir librement, et même si peut-être ces prédispositions génétiques seraint une peu plus faibles pour 30% environ des nourrissons selon des expériences de psychologie des enfants sur de très jeunes enfants (en présence et avec l’accord de leur mère, à partir de l’étude de la réaction des enfants à des courts-métrages de petits bonshommes sympathiques et prosociaux ou au contraire antisociaux). Pour moi ce verset serait donc un peu tautologique si on croît déjà en Dieu : tout le monde est né de Dieu, et est capable de relation en un sens peut-être un peu mystique ou biblique avec Dieu.

Un grand merci pour ce message à méditer.

Surpris par « El Shaddaï » je n’ai pas pu m’empêcher de rechercher sur Wikipedia la signification!

Une belle journée à dimanche prochain

Bonjour

Merci pour les encouragements.

Le pluriel de shad est effectivement shaddaim. Mais le duel (le pluriel particulier pour un nombre de deux : la paire de seins) est shaddaï comme par exemple au Cantique des cantiques 1:13 : « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, qui repose entre mes deux seins. » (Cantique 1:13).

C’est vrai que toutes les occurrences de Dieu Shaddaï dans la Genèse est dans un contexte de fécondité ou d’accompagnement vers la vie.

Belle journée

Je pense que dans ce cheminement fait de confiance et de doute, de savoir et d’ignorance, et qui se nourrissent mutuellement, on peut aussi souligner l’importance de la théologie de départ et donc celui de la transmission d’une certaine connaissance de Dieu, car on va vers Dieu la plupart du temps après en avoir entendu parler par d’autres. Le cheminement sera bien facilité si on ne part pas d’emblée avec l’idée d’un dieu magicien, la confiance sera bien facilitée si on ne part pas d’emblée avec l’idée d’un dieu qui punit et qui éprouve, qui donne et qui prend la vie comme bon lui semble. Dans ce même ordre d’idée, on peut aussi être reconnaissant des connaissances scientifiques qui, au lieu de nous éloigner de Dieu, permettent de mieux déconstruire certaines idées de Dieu, le cheminement théologique me parait alors plus facile au 21ème siècle qu’au 4ème siècle. D’ailleurs, à ce propos, quelle riche idée de commencer le culte par cette magnifique prière de Johannes Kepler !